小野兽的声音

为诗集《声音里住着小野兽》创作插图时的思考

在前几篇Newsletter里我提到过的这本诗集——《声音里住着小野兽》——终于正式出版了。有些朋友已经陆续收到了书,很感谢大家的支持。在放假前,我来写写一下这本书的创作过程吧!至少对我自己来说,是「玩」到了的一次创作经历。心满意足。

第一次听到这本诗集项目时,是在2023年夏天:

「有本把很多声音写成了诗的诗集,你感不感兴趣?」

这个概念听起来就觉得有趣,我向来喜欢这种形式感和概念性都很强的作品。还没拿到具体的诗稿,我脑子就开始转了。没过多久,版权工作室言长文化(她们是这本书的作者龙向梅老师的代理人)就介绍我和这本诗集的责编认识,我也很快拿到了全部的诗稿,总共一百多首,内容也远不止「只是声音」。

于是,我开始读这些诗稿。

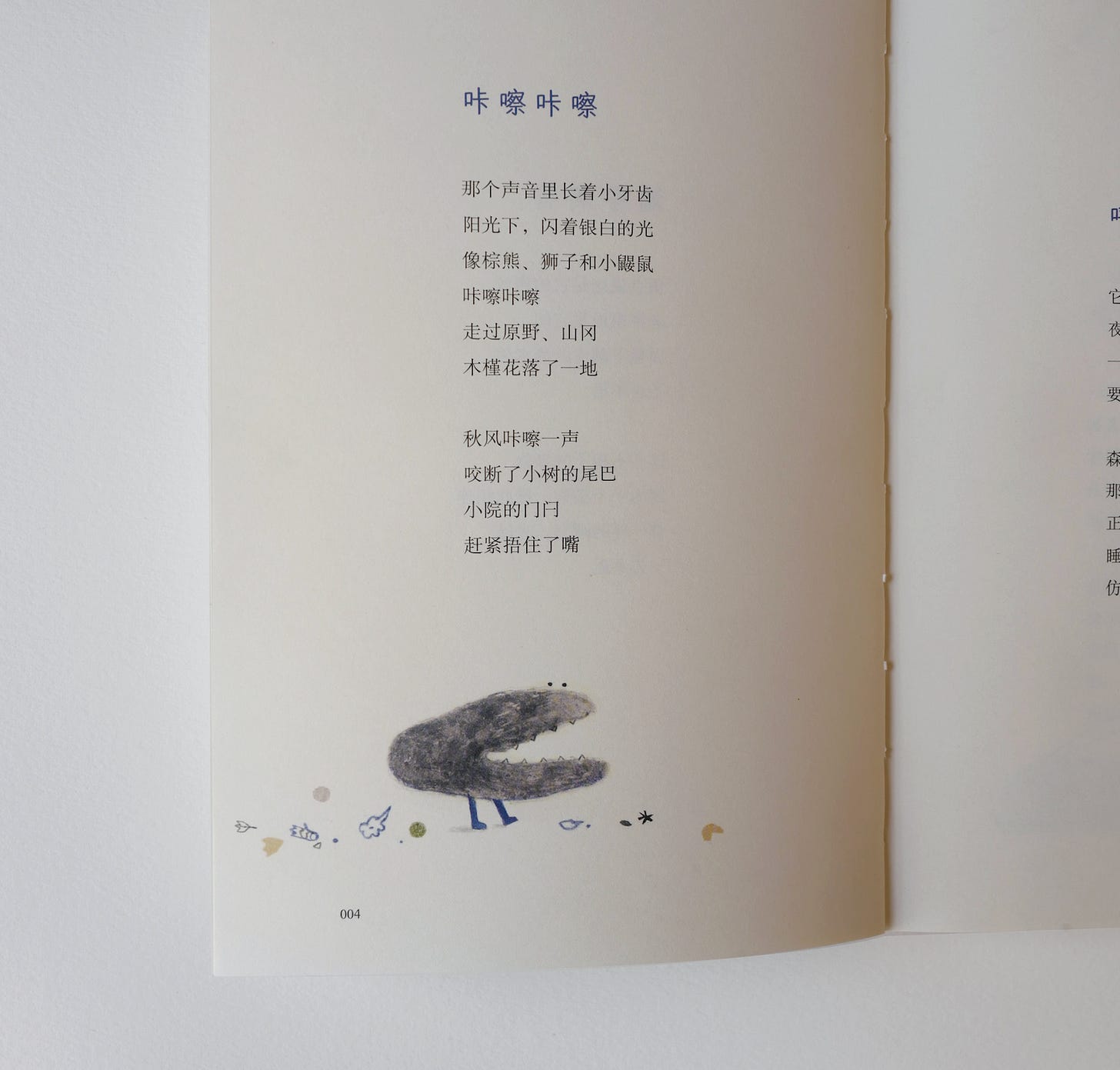

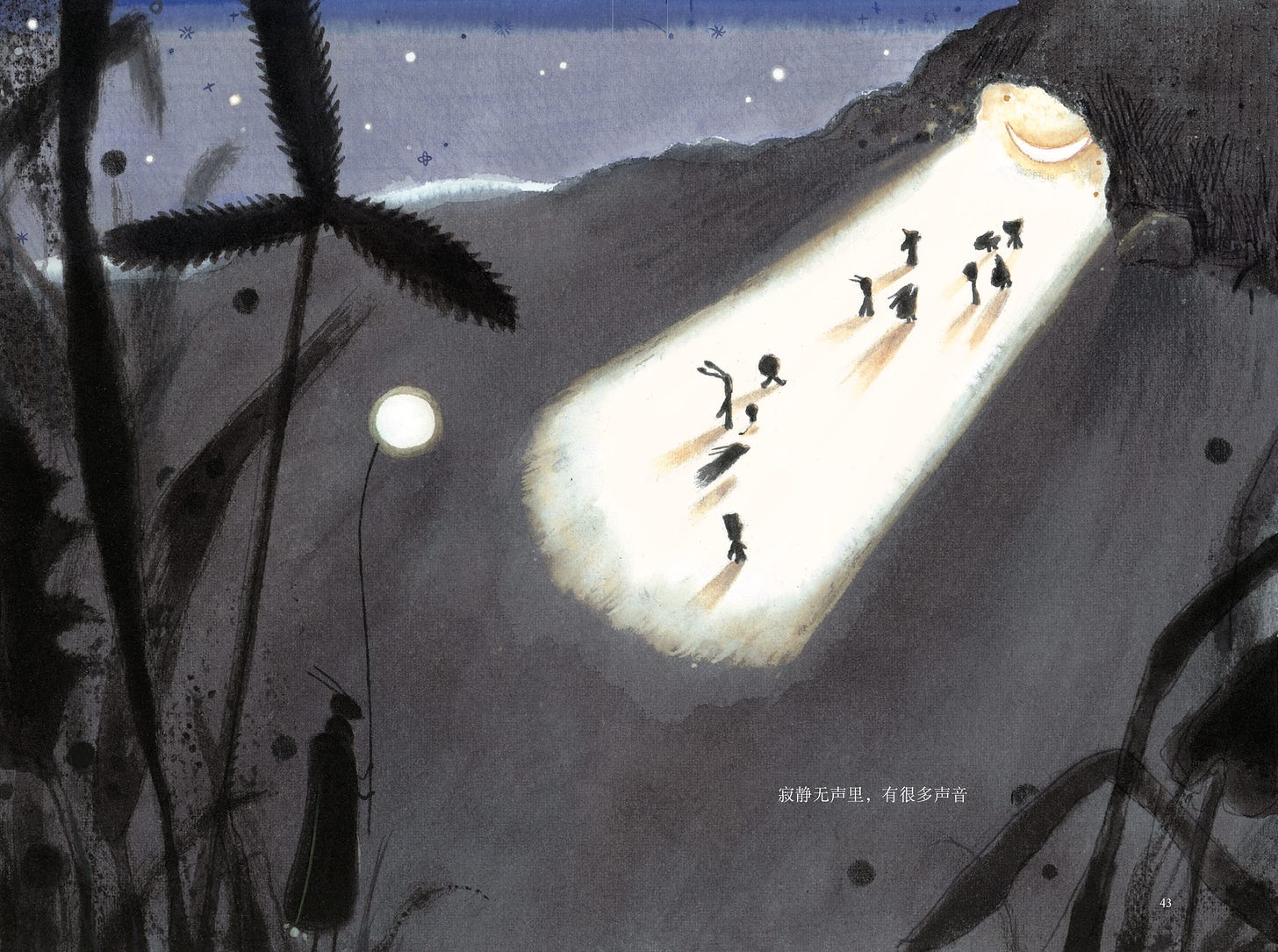

一百多首诗被作者分成了三辑:《声音里住着小野兽》《小野兽的国度》《野兽国的森林》。第一辑一出现就很吸引人——这辑中所有的诗都以拟声词为标题:滴答滴答,咔嚓咔嚓,呼噜呼噜,窸窣窸窣……叮叮当当,沙沙沙,呸呸,呜呜……为这一群以拟声词为题目的诗歌收尾,是一首题为《寂静无声》的诗,我在这里摘下这首诗结尾的几句:

螳螂正在捕蝉

蜻蜓歇在草叶上

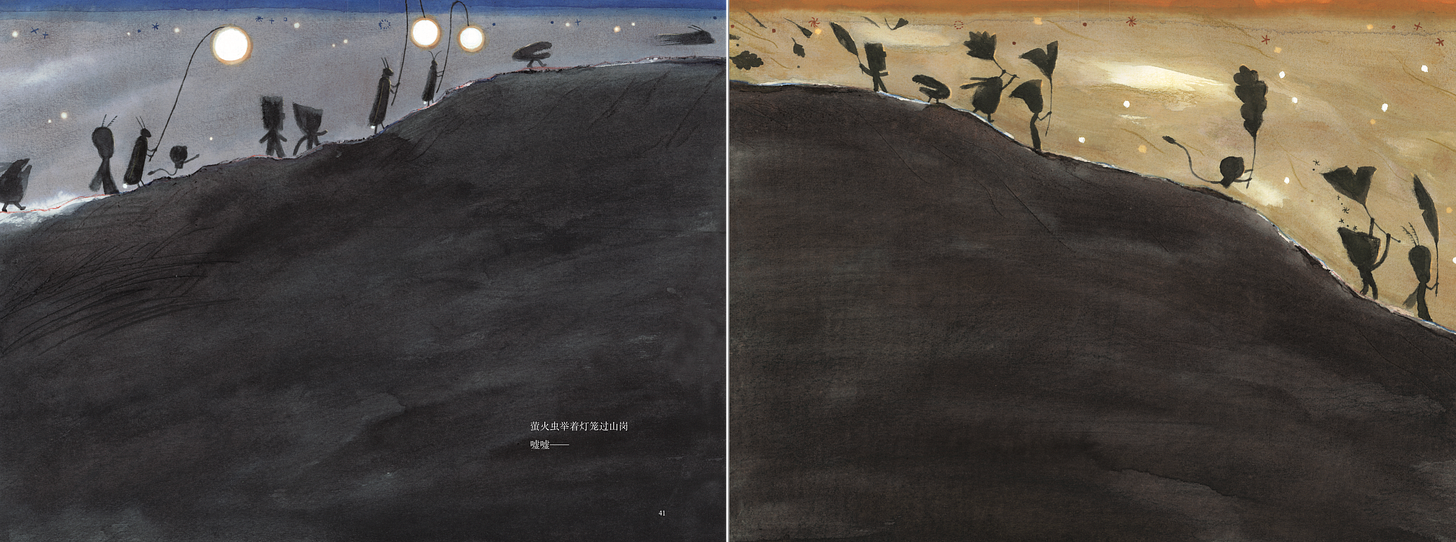

萤火虫举着灯笼过山岗

嘘嘘——

寂静无声里,有很多声音

读到这里时,我立刻意识到:这本书中的诗歌前后顺序是被设计过的!一般的诗集,不论给成年人的还是给孩子的,其中的所有诗歌之间的逻辑关系往往是平行并列的,先后顺序并不会影响到意义表述。而《声音里的小野兽》在诗歌顺序排列上是有整体构思的。哪首诗作为一辑的结尾,哪首诗作为开始,哪些诗应被归在一辑中……这些是被作者考虑过的。我一下子兴奋了起来,我可以用我的插图把这些诗中潜在的联系呈现出来。把文字中隐藏的线索用视觉表达,让图像成为叙事的一部分。

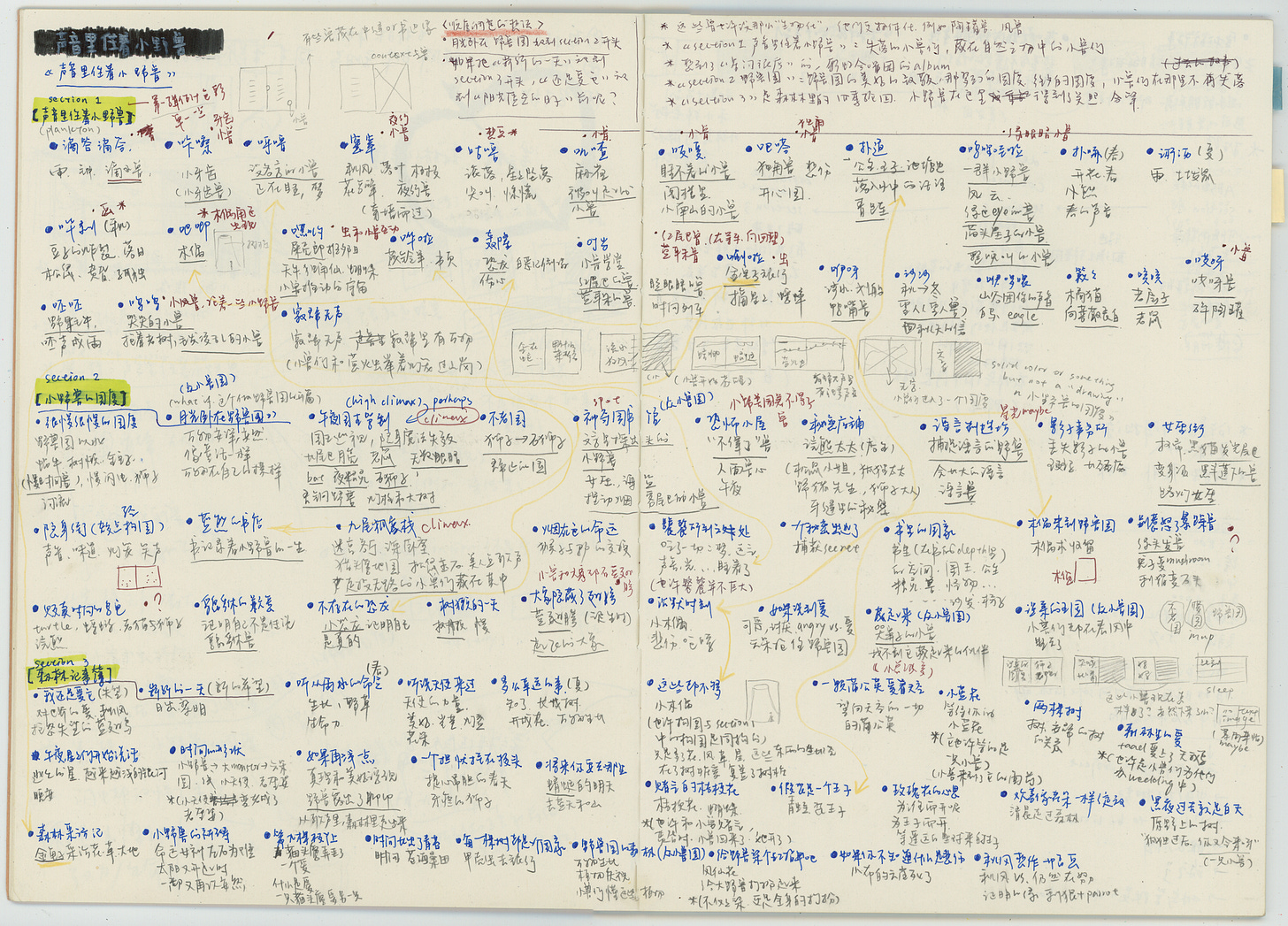

有了这个大方向的设想后,我一边读诗一边做笔记,写了两页密密麻麻的「小抄」。这些小抄里主要整理了这样几方面内容:1)每首诗里出现的小野兽或关键角色意向; 2)这首诗的气质,例如是否是个场景高潮;3)站在我的创作视角来看,一首诗是否和其他某一首诗有关系,比如是否也许或明或隐地写到的是同一个小野兽角色——如果你仔细看,会发现一些黄色铅笔画的箭头,连接起在我看来「有关系」的诗与诗。

这份小抄上笔记叠着笔记,有点像一个除了我之外没人看得懂的破案线索图,让我对如何用插图、用视觉来建立这一百多首诗所组成的世界有了清楚的构思。这构思从概括到细节大约可粗略被分为三个层次,我下面将分层次来写。当然,真实的构思过程是杂糅的、像是不断从零散的线头中梳理脉络一样。这里能清楚地写成「三个层次」,是个「真相大白」后的总结。

⊹ [ 第一层构思:确立三个篇章的情绪氛围和叙事]

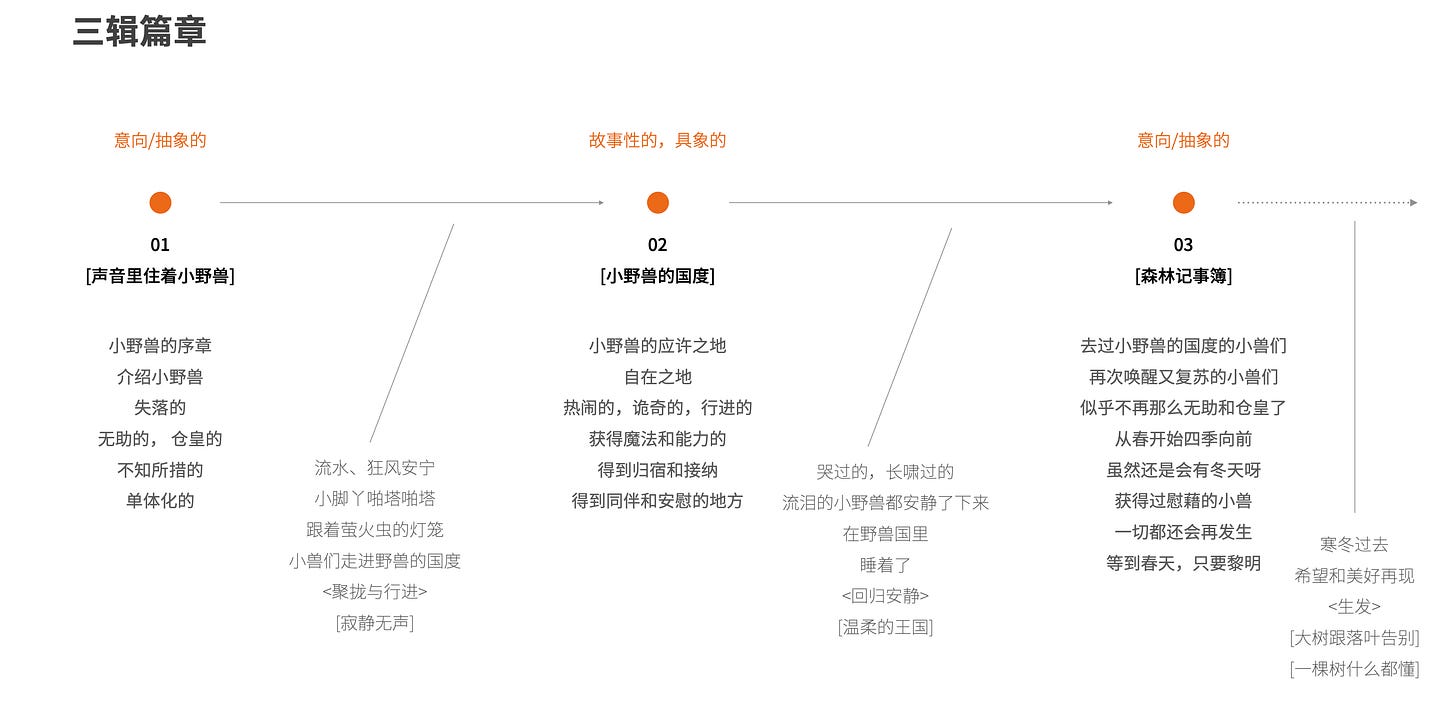

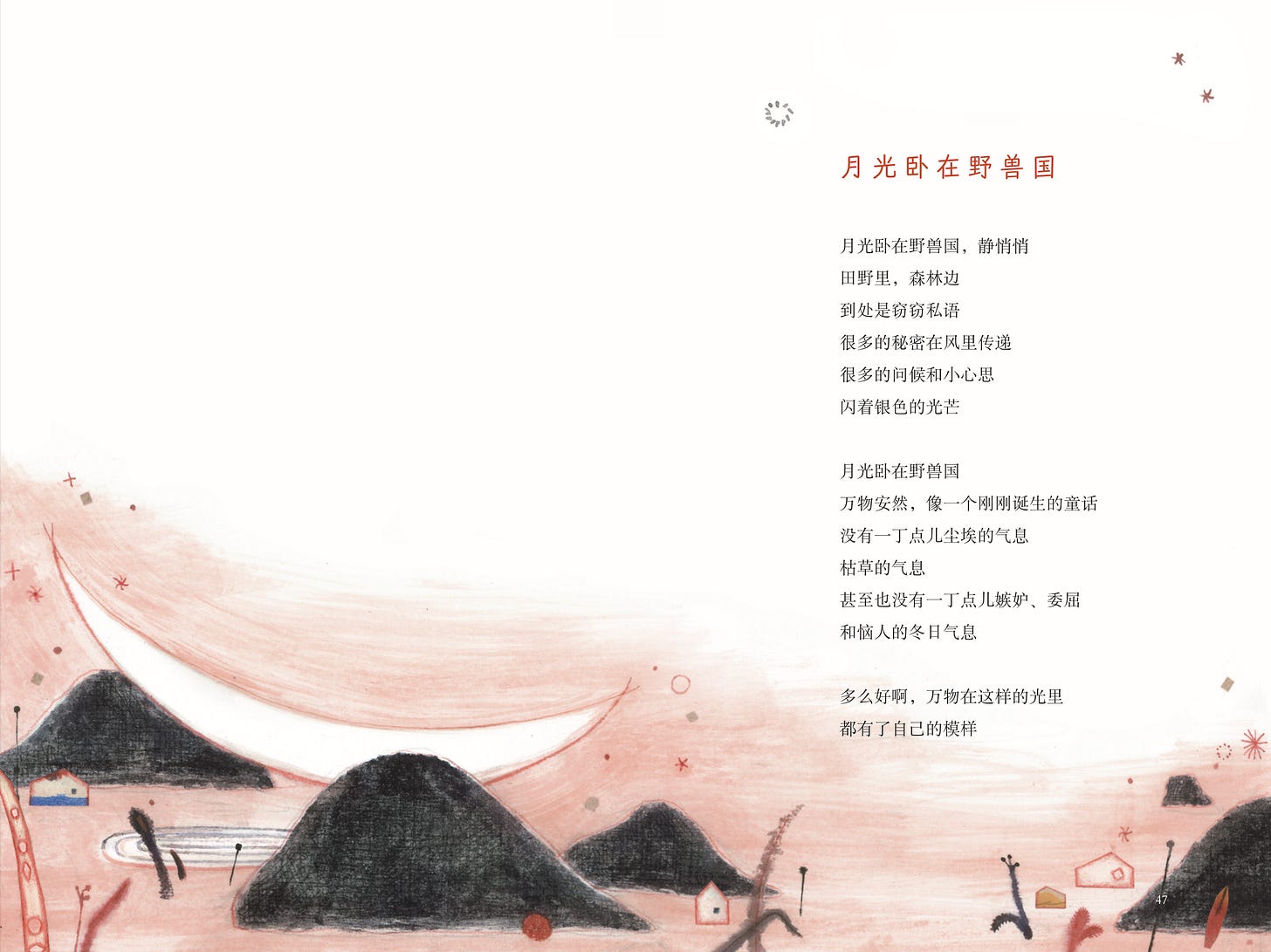

从我的主观理解出发,我感受到诗集中的三辑有这不同的气质。第一辑「声音里住着小野兽」是文本是相对空旷的、抽象的、不知所措的。而第二辑「小野兽的国度」一首首诗仿佛展现了小野兽国度中的街道、建筑、传说……它有着更多具体的意向,也是充满想象的。而第三辑「野兽国的森林」又重归安静,但这安静是有生命萌发的,有安慰感的,而不是第一辑中那种「清冷的安静」。三辑贯穿呈现出的是一群小野兽从失落,到重归应许之地,再到获得生命感的起落叙事。

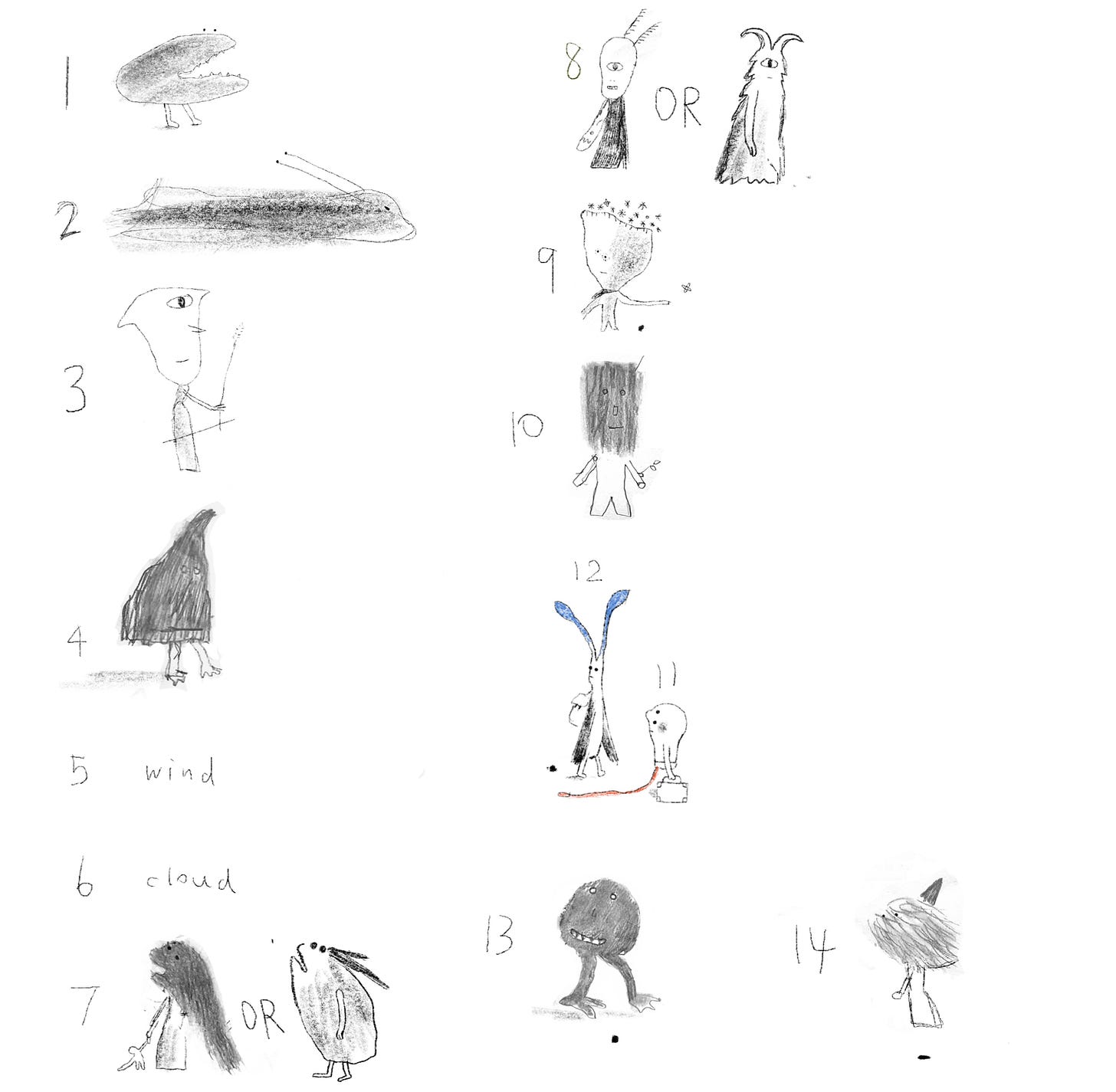

因此,我决定第一辑中的插图主要作用是「介绍小野兽出场」。第一辑中的图像面积应该比较小、是点状的。选择画哪几位小野兽呢?这也是有考量的,我在第一辑中挑选还适合在第二辑、第三辑中出现的小野兽来画,让角色前后有连接,情绪上也有哀喜的对比。

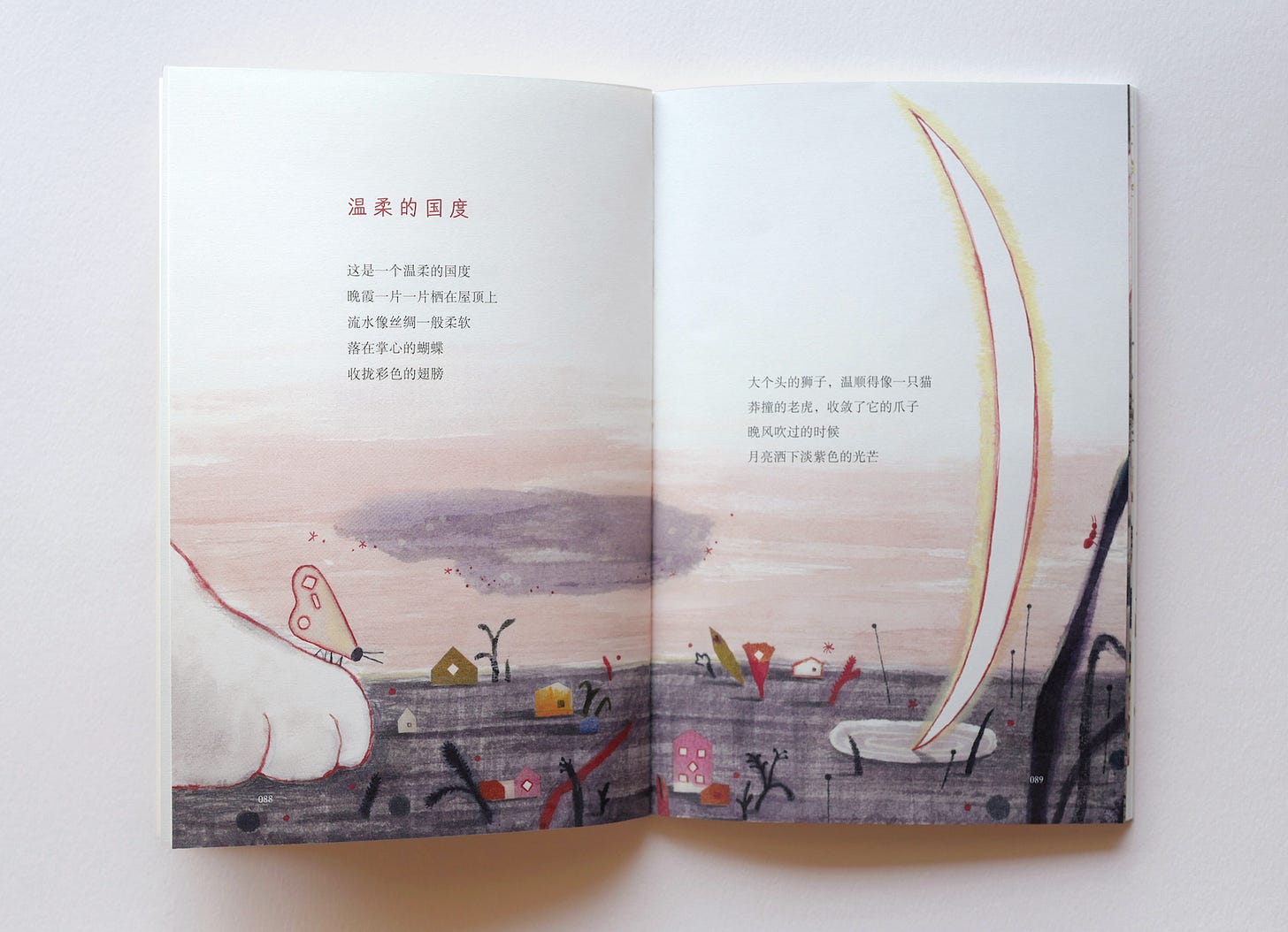

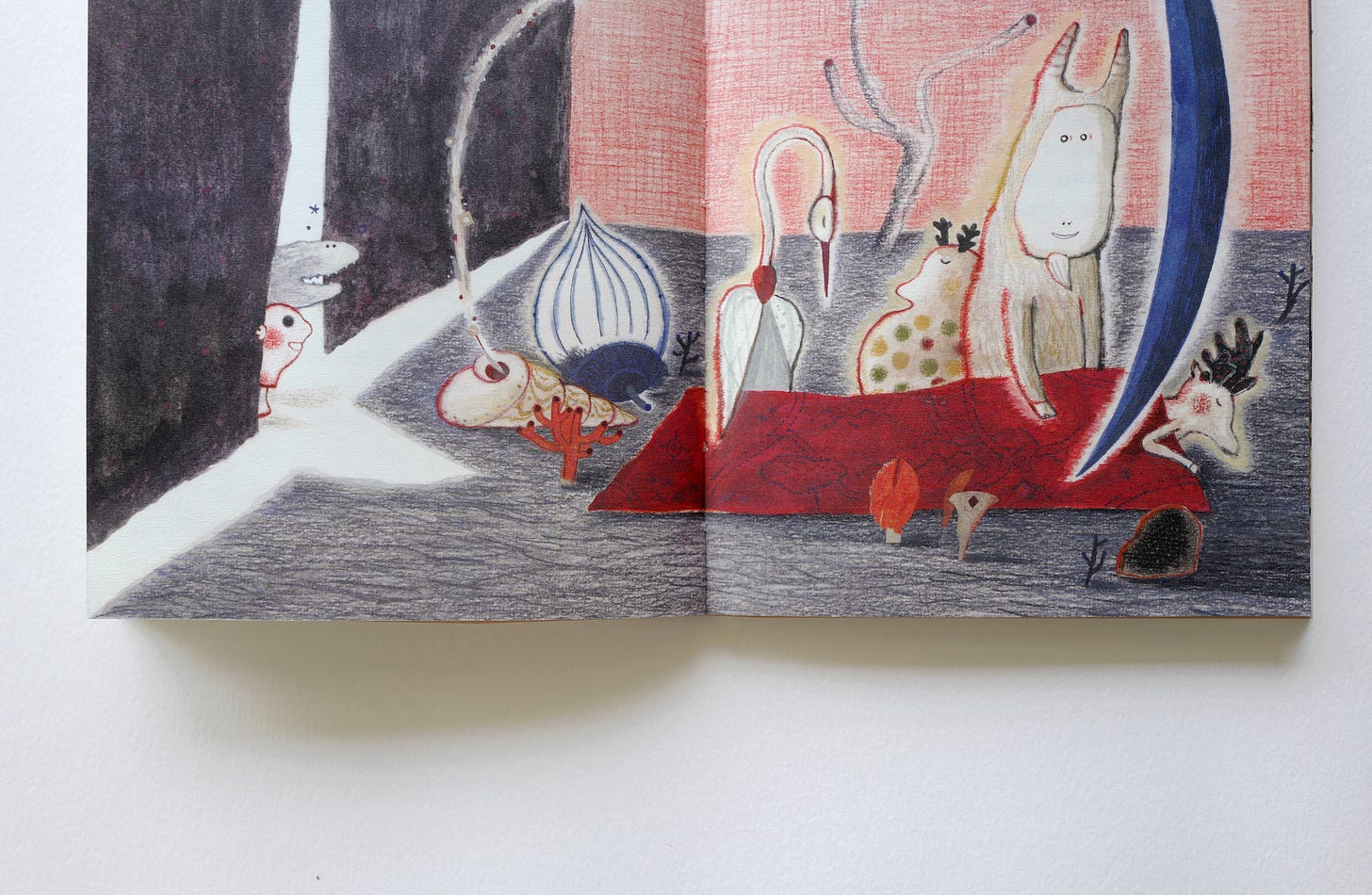

第二辑则是这本书中最热烈的一集。插图在需要能起到「推向高潮」的作用。同时,我需要让第一辑介绍出场的小野兽在第二辑中都能再次出现,让读者看到它们来到野兽国之后的情绪变化。因此,相比于第一辑冷冷的蓝色调,第二辑的主色彩是红色,是那种日暮时分诡奇的世界打开的那种幻红。

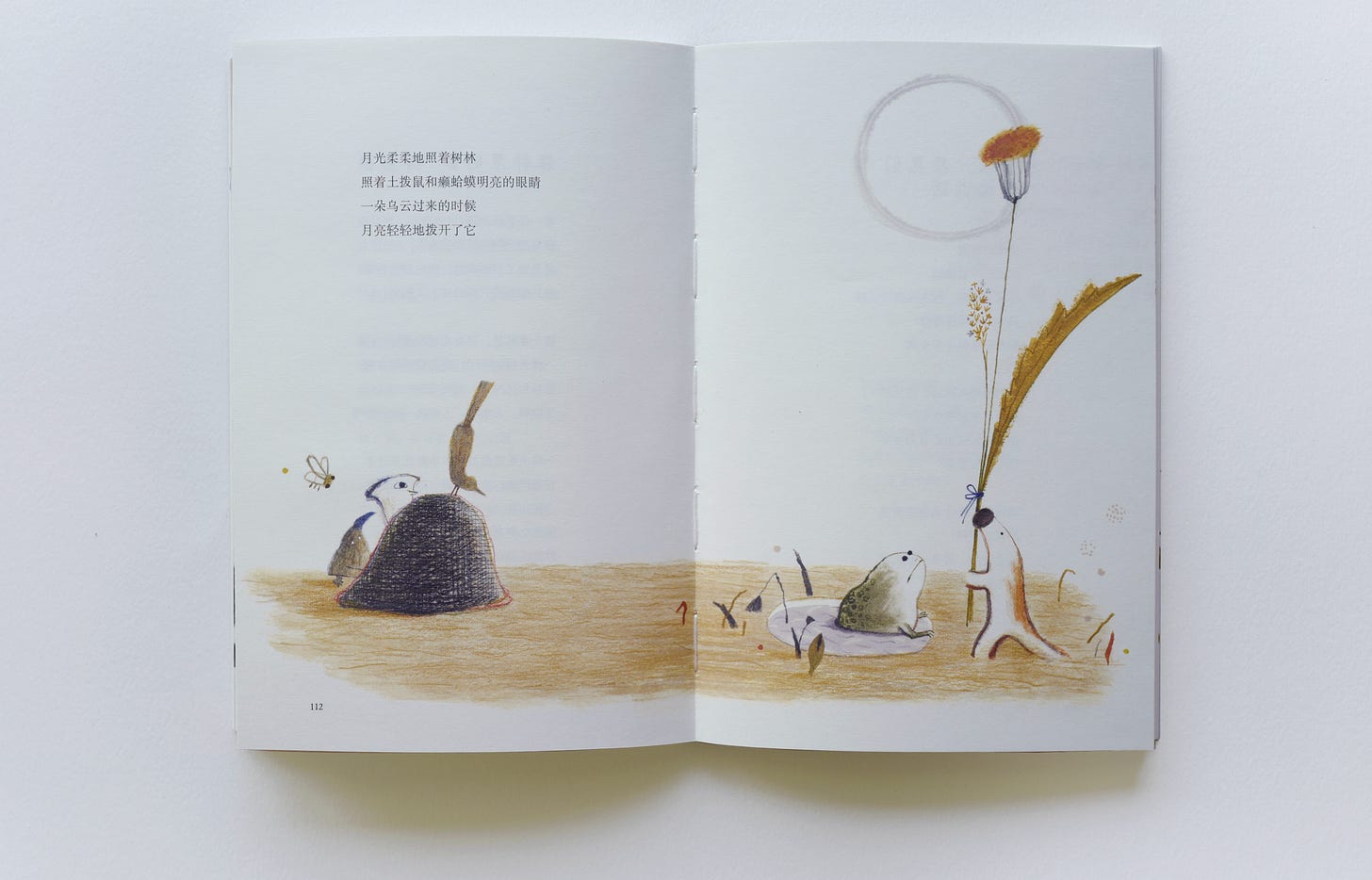

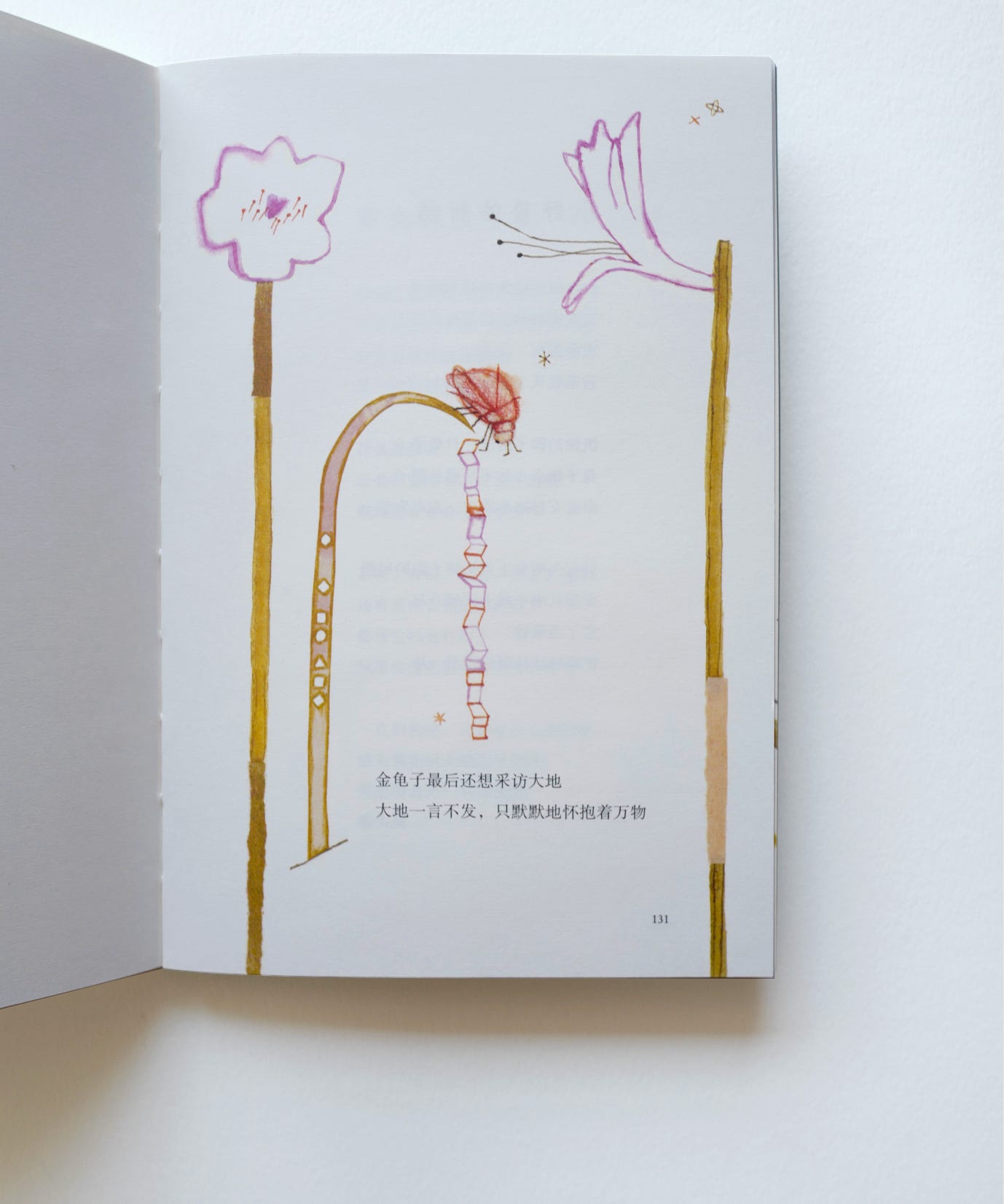

第三辑有更多的植物描述,也有很多生命力的场景。我对插图在第三辑的功能是希望插图能够把小野兽从轰烈的「野兽国」中带出来,让他们重归森林,但这个森林不像第一辑中的森林那样没有生命感。小野兽们在第三辑萌动。因此,这一辑采用的是黄绿色的色调,也为结尾处最后那一页「万物萌生」做色彩铺垫。

⊹ [ 第二层构思:幕布起落的三幕剧转场]

前面写到,在第一次读到《寂静无声》这首诗时,我就强烈地感到一种设计感。作者龙向梅老师有意识地选择某首诗作为开头或结尾。这让我想到了一场三幕剧的形式:每一辑结束,音乐响起推起情绪,舞台布景转场,调动观众期待下一幕的好奇,然后灯光暗下,一幕结束。等灯光再亮起时,第二幕演出开始了,新的布景已经摆好。

在为诗集或章节小说配插图时,最惯性的思路是画个精彩的「章节页」,来作为一章和一章的切分。而在《声音里住着小野兽》的构思中,我决定让章节页简简单单——章节页只是一幕演出开始时亮起的灯光。最重点的画面,我希望放在每一辑结尾的那首诗上,把一幕幕结尾的转场氛围做足。

如果你手上有这本诗集,你会看到每一张结尾的那首诗被我拆成了4个跨页来做,这是一次创新的尝试。

第一辑以《寂静无声》收尾,野兽们举着灯笼上山岗,他们走到了一个发光的洞口,那里有一只卧着的月亮。而刚刚好的时,这「卧着的月亮」可以接上第二辑开篇的诗《月光卧在野兽国》。也许这时你可以理解,这时我脑中舞台上幕和幕之间布景的衔接与切换。

作为第二辑收尾诗歌的是《温柔的国度》。配合着文字,野兽们归于安静,都在春风里睡去了。

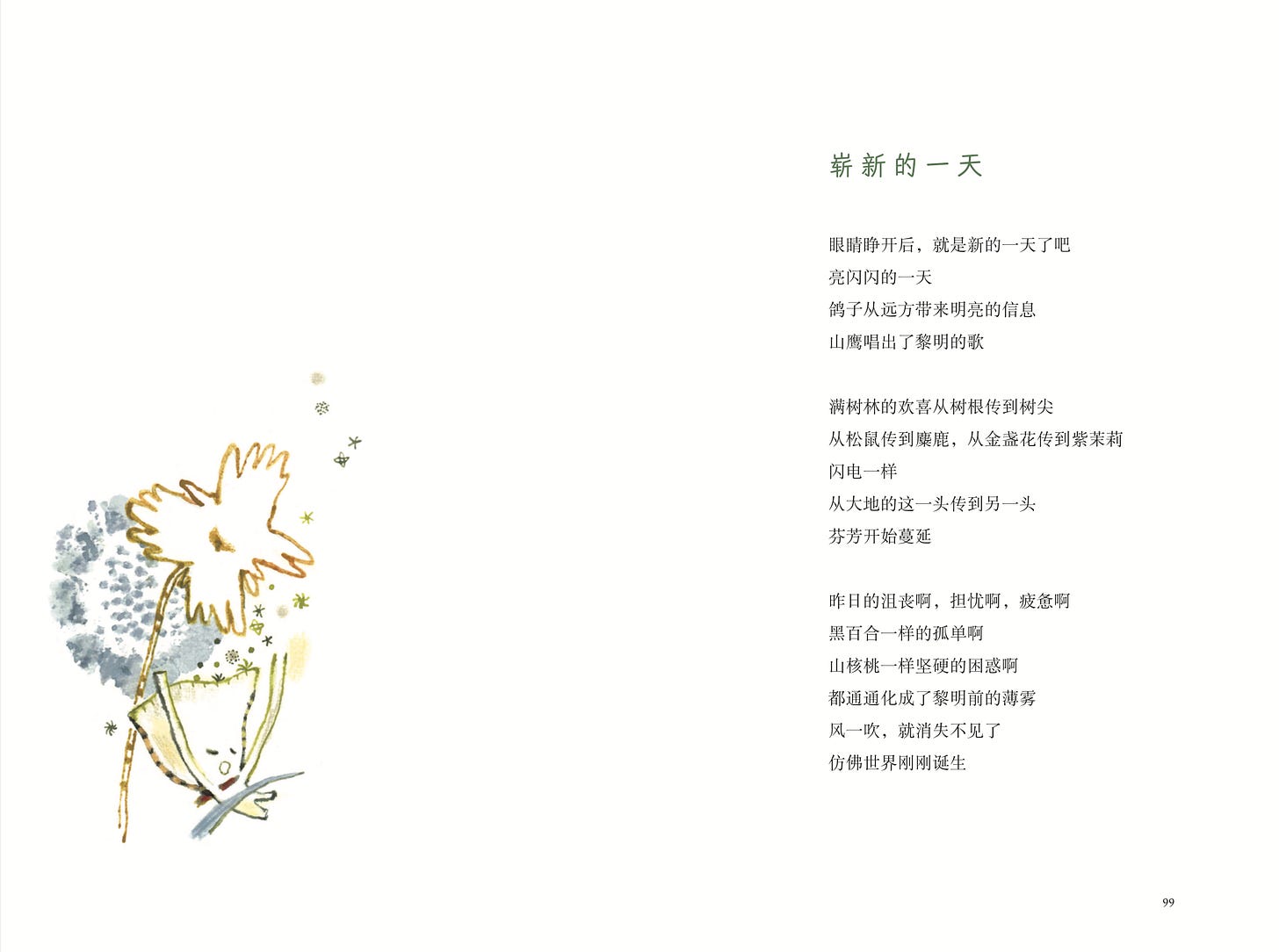

《崭新的一天》作为第三辑的开篇,我安排了一只正在打哈欠的刚睡醒的小野兽出场。伴随着植物的萌发,这些睡去的小野兽们醒来。

到了最后一辑——第三辑——的结尾处,我稍微在图像节奏上做了调整。没有让插图直接扩展最后一首诗,而是结合最后三首诗做了一个较长的尾声:小野兽们举着叶子下山岗,叶子作为他们的降落缓冲,帮他们平稳地落入了一个安眠之地。而这次,他们在「阳光匮乏的日子」里也知道春天还会再来。最终,他们和整片森林一同再次生发。

作为图像创作者,我以跨页大图的方式,在辑与辑之间一次次落下幕布,又拉起幕布。可能这其中埋藏的设计未必会被每一位读者都感知的到,但我在设计落幕起幕时感到特别满足。

⊹ [ 第三层构思:小野兽角色跨章节的故事线索]

最后想要分享的是细节层面的构思,是关于角色在每一辑之间的贯穿线索的。这层构思来源于两个初衷:

一方面,第一辑在介绍了一位位小野兽出场后,我希望他们在第二辑、第三辑中都能再次出现。他们有自己的经历,遇到了爱情或朋友,他们有成长。这些角色的重复出场为读者提供暗示:看,它又出现了,也许每一辑之间是有暗设的故事线呢!

另一方面,我是收到了诗文本身的启发。在我密密麻麻地整理帮助我理解诗集脉络的「小抄」时,我发现一些诗歌之间有着默契,例如:

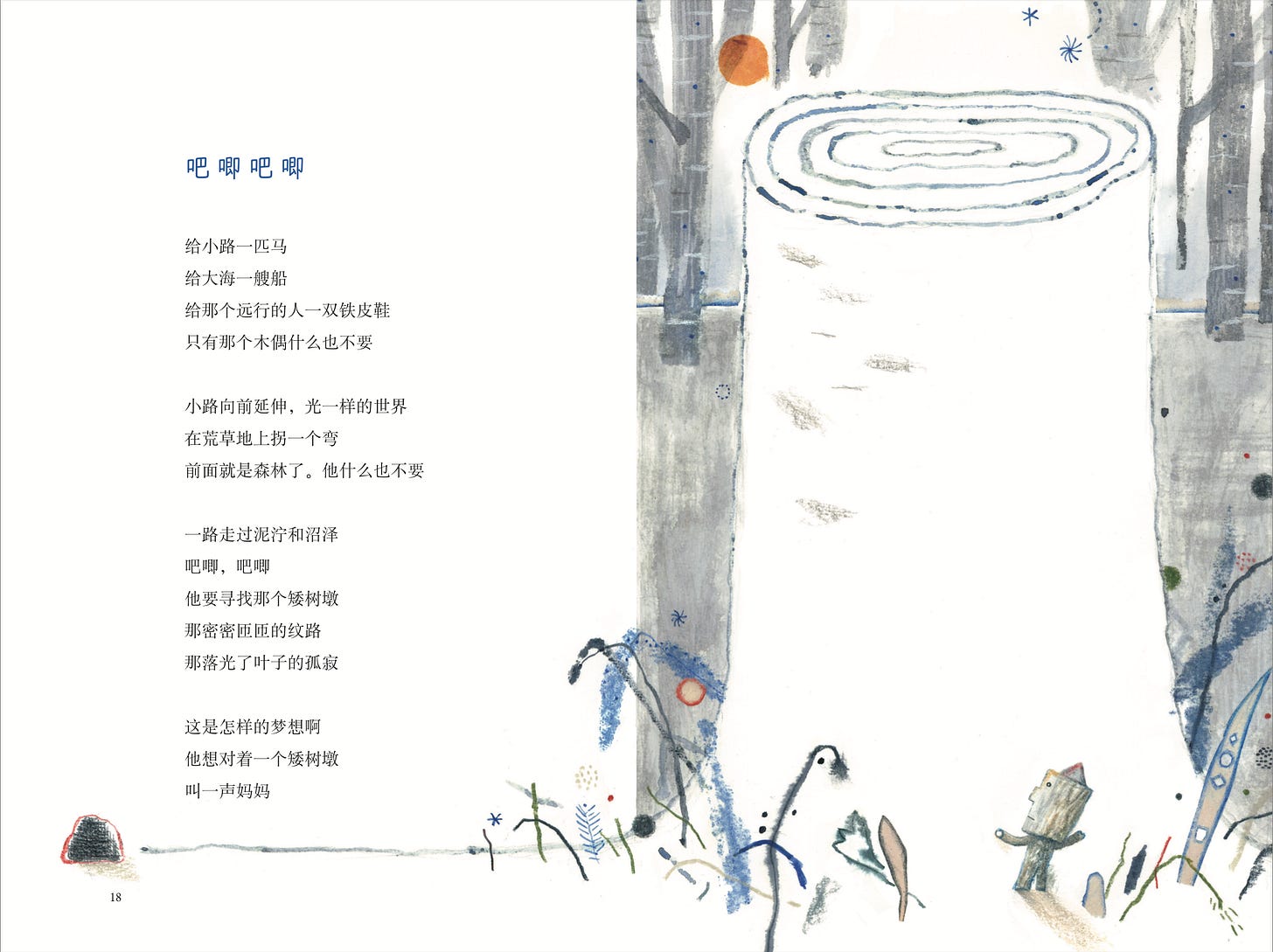

第一辑之《吧唧吧唧》中:

只有那个木偶什么也不要……他想对着 一个矮树墩 / 叫一声妈妈

第二辑之《木偶来到野兽国》中:

……在春风荡漾的野兽国 / 木偶从此有了 一个家

第二辑之《温柔的国度》中:

……叫 一声妈妈就流下泪来的小野兽……

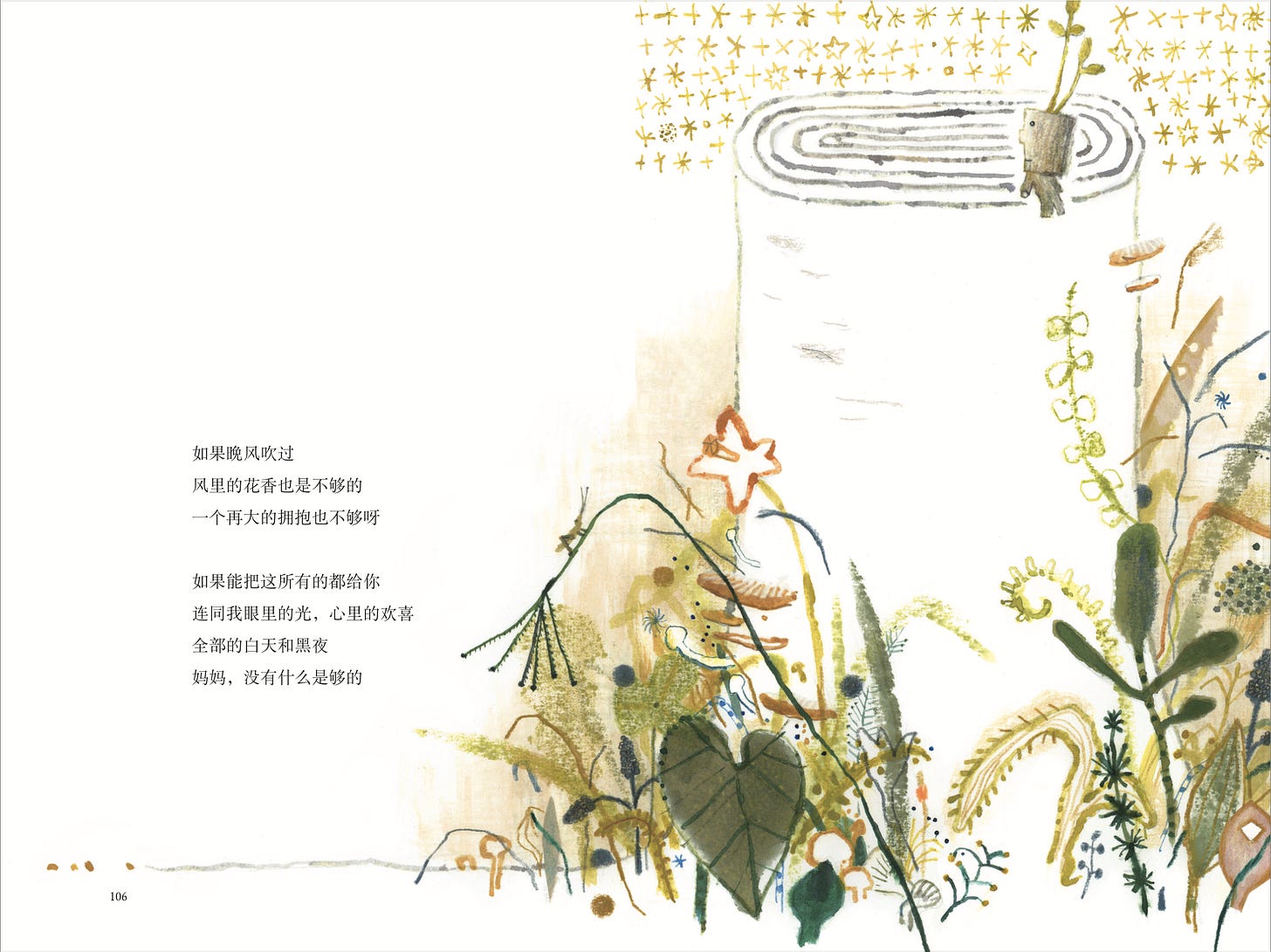

第三辑之《这些都不够》中:

如果能把这所有的都给你 / 连同我眼里的光,心里的欢喜 / 全部的白天和黑夜 / 妈妈,没有什么是够的

如果你来读,你一定会跟我有同样的感受。穿梭于不同章辑之间的这几首诗,应该说的都是那位木头人吧!我想,作者在写这几首诗歌时,应该也是在想着这样一个连贯的、完整的世界的!

因此,在这几首诗中,我都安排了木头人出场。而且,在《这些都不够》中,我给了木头人一个交代:同样的老木桩,周围已经生出茂盛又活泼的野草,妈妈也许无法在回来了,但星星啊森林啊与你作伴。只是我作为图像创作者给木头人的安慰。

当然还有一些没其他的角色故事线,也许没有「木头人」的线索那么明晰,但也有我的设计在。如果你发现了,欢迎和我聊聊呀!

这一篇分享写了好长好长,希望你不要读到不耐烦 : )

在创作这本书时,我不太把自己当做一个「插画师」,我也不希望插图只是诗文的装饰。我把插图看作一种参与叙事的内容。为哪首诗配插图,为哪首诗不配插图,不简单地源于我喜不喜欢一首诗,而来自于叙事和阅读体验的功能需求——这里是否需要有一张插图介绍这个角色出场?这里是否要有一个单页全图来烘托氛围调整阅读节奏?这里是否要有一张插图来呼应之前出现的一幅图?这里是否要安插一张插图以调整排版顺序,使得XX诗歌能获得一张跨页插图的版面……

这本书的创作过程也让我更加了解我自己的偏好:比起画画,我的真正的热情在于做概念和做整体的内容策划。「画画」更像是一个把我的概念执行出来的过程。这也是为什么我在做绘本时那么享受「做分镜」的环节呀。

最后呀,提前祝你春节新年快乐!好好休假后再次开始。

下次见。